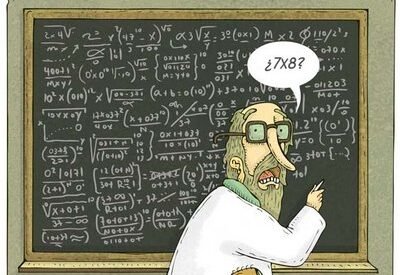

La educación en España ha sido víctima de la profecía autocumplida de nuestra izquierda. Su empeño en asegurar que la educación no sirve como ascensor social -pensamiento fundado en la experiencia efectiva de personas inanes encumbradas al liderazgo político- ha acabado erosionando la función primordial de la escuela, que es la de acompasar el mérito con la recompensa, convirtiéndola en un simple espacio de custodia sin rumbo. Para recuperar el papel de nuestra educación como mecanismo de justicia social, los centros educativos necesitan reformas profundas que pongan fin a la laxitud y al infantilismo que hoy los dominan. En primer lugar, urge restaurar la autoridad del profesorado: sin un docente respetado y legitimado para marcar límites, la escuela se convierte en un caos donde la transmisión del conocimiento queda relegada a un segundo plano. Recuperar la disciplina no significa volver al autoritarismo, sino devolver al aula un orden mínimo imprescindible para el aprendizaje y el desarrollo personal.

Los servicios públicos, para poder alcanzar y mantener un mínimo nivel de calidad, requieren cada vez más de un contrato que ligue a quienes ofrecen dichos servicios con quienes los reciben. Igual que el profesorado está obligado a cumplir con ciertos requisitos para el desarrollo de su función, así los alumnos -con el concurso de sus familias- deben continuar esta corresponsabilidad aceptando normas básicas de convivencia y esfuerzo. Solo así se puede garantizar un clima de respeto mutuo que permita a todos desarrollar su potencial. Igualmente importante es rescatar el valor del esfuerzo. La promoción automática y la rebaja constante de exigencias alimentan una cultura de la inercia que castiga a los más desfavorecidos: cuando la escuela deja de enseñar en serio, los únicos que pueden suplir sus carencias son quienes disponen de medios para buscar apoyo fuera de ella, perpetuando así la desigualdad de origen.

La educación pública debe recuperar el rigor como condición indispensable para ser una verdadera herramienta de equidad, de modo que ofrezca espacios donde el alumnado pueda demostrar su valía sin importar su contexto socioeconómico. Esto significa establecer objetivos claros, evaluaciones que midan realmente los aprendizajes y apoyos específicos para quienes lo necesiten, en lugar de diluir los contenidos o bajar los estándares. El esfuerzo, lejos de ser un castigo, es la vía para que cada estudiante descubra sus capacidades y adquiera la confianza necesaria para superar dificultades. Solo una escuela que exija y acompañe podrá ofrecer una verdadera igualdad de oportunidades, ya que garantiza que el éxito no dependa de los recursos familiares, sino del mérito y la dedicación de cada alumno.